J-RISQ地震速報とは

J-RISQ地震速報とは、地震発生直後に推定される情報を用いて、市区町村ごとの揺れの状況や、

一定レベル以上の揺れにどれくらいの人が遭遇した可能性があるかを示す震度遭遇人口、

周辺地域での過去の被害地震、将来の揺れの超過確率を考慮した地震ハザード情報 等を、

地図や表を用いて総合的に分かりやすくコンパクトにまとめたWeb サービスです。

本サービスを利用する際に注意して頂きたいこと

- J-RISQ 地震速報における観測震度データは、その時点で得られている観測データに基づいている等の理由により、気象庁発表の震度情報と一致しない場合があります。

- 推定された震度は、地盤の揺れやすさ等の条件により、最大観測震度よりも大きくなる場合があります。

- 震度遭遇人口に用いている人口データは、過去の調査結果に基づいているもので、現在の人口分布と異なります。

- 市区町村の合併や編入などによる行政区の変更が本サービスに反映されるまで時間がかかる場合があります。そのため、すでに廃止された市区町村名が表示されることがあります。

発表したJ-RISQ地震速報について

| 2011年4月以降 |

リアルタイムに推定し、発表したJ-RISQ地震速報です。

詳細はJ-RISQ地震速報作成処理の詳細をご覧下さい。

|

| 2011年3月以前 |

過去に発表された地震情報等をもとに分析し、発表したJ-RISQ地震速報です。

詳細はこちらをご覧下さい。

|

利用方法

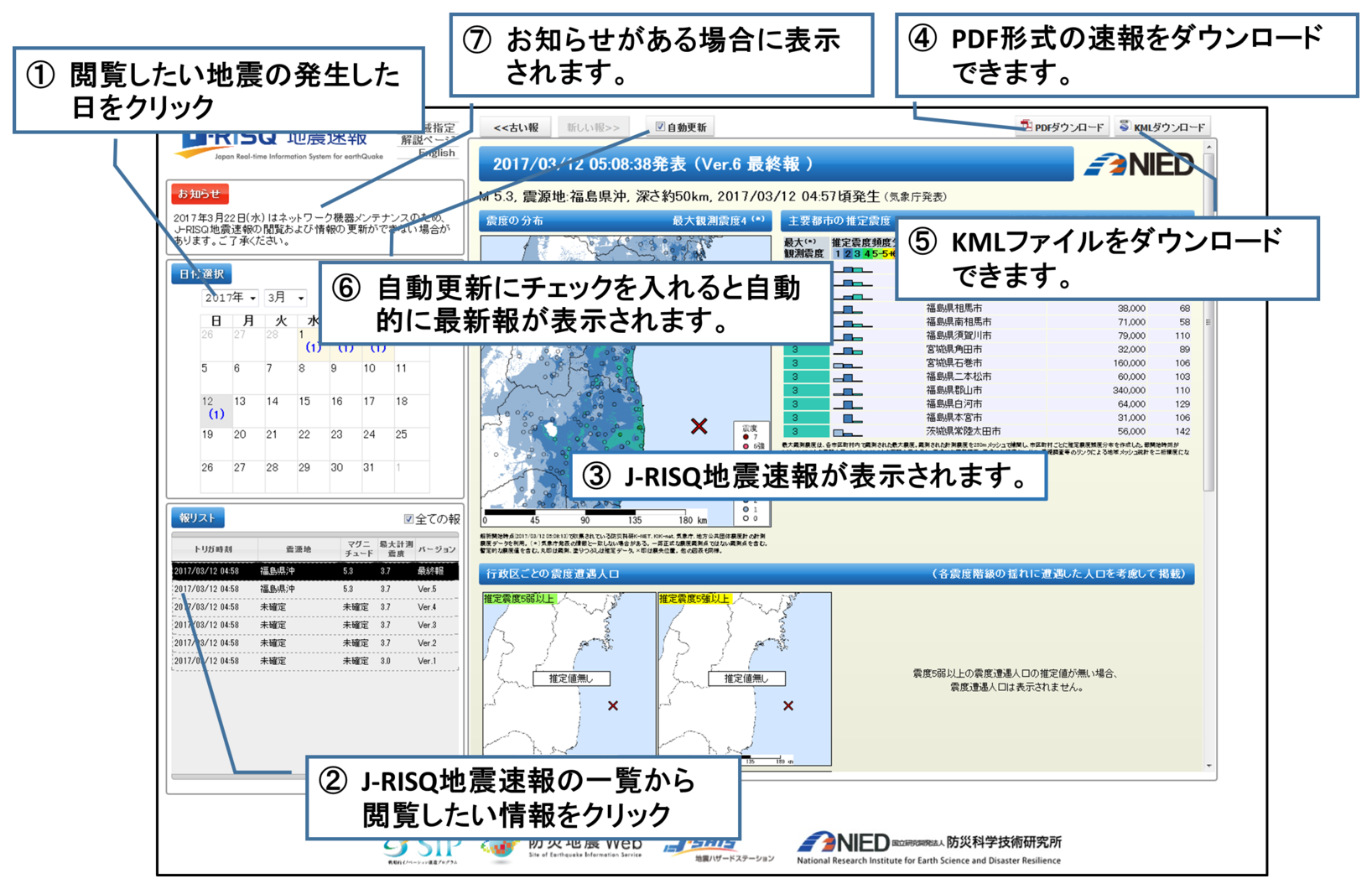

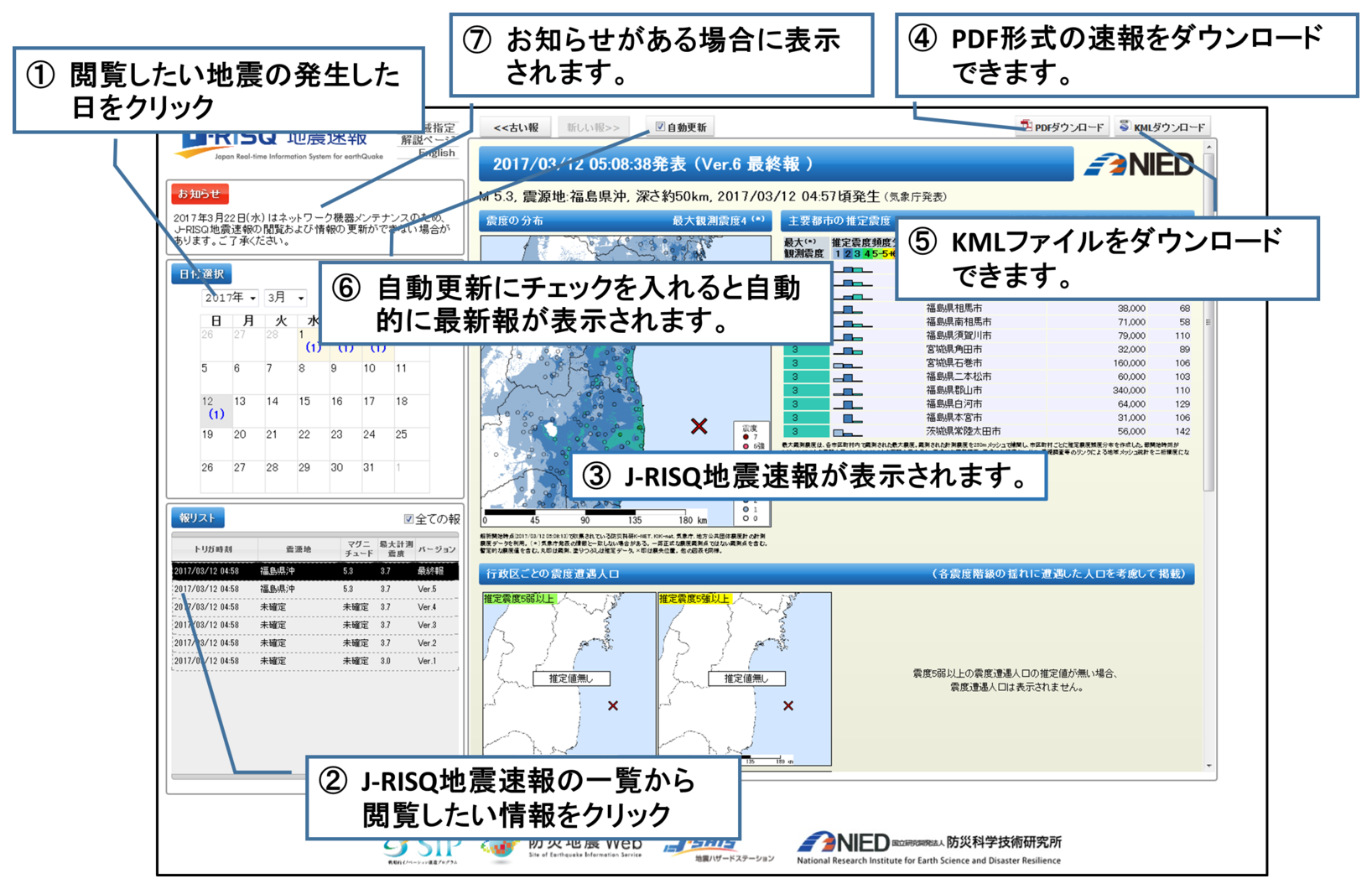

PCでの利用

- J-RISQ 地震速報にアクセスします。

- ①画面左上のカレンダーから閲覧したい地震の発生した日をクリックします。

- ②画面左下に選択した日の J-RISQ 地震速報の一覧が出てきますので、その中から閲覧したい情報をクリックします。

- ③画面右側に選択した J-RISQ 地震速報が表示されます。

- ④画面右上の「PDF ダウンロード」をクリックすると、画面に表示されている情報をPDF 形式でダウンロードすることができます。

- ⑤画面右上の「KML ダウンロード」をクリックすると、推定結果の地図データを表示するKMLファイルをダウンロードすることができます。

- ⑥画面上部の「自動更新」ボタンをクリックすると、自動更新機能のON/OFFを切り替えることができます。自動更新機能をONの状態にすると、最新の報が発表された際に自動的に画面が更新されます。

- ⑦お知らせがある場合は、画面左上にお知らせが表示されます。

※ 「日付選択」や「報リスト」を操作すると自動更新機能はOFFになります。

※ 自動更新機能が有効になっている間は、継続的にJ-RISQサーバとの通信が発生します。

ご利用の通信環境によっては通信料が発生する場合があります。

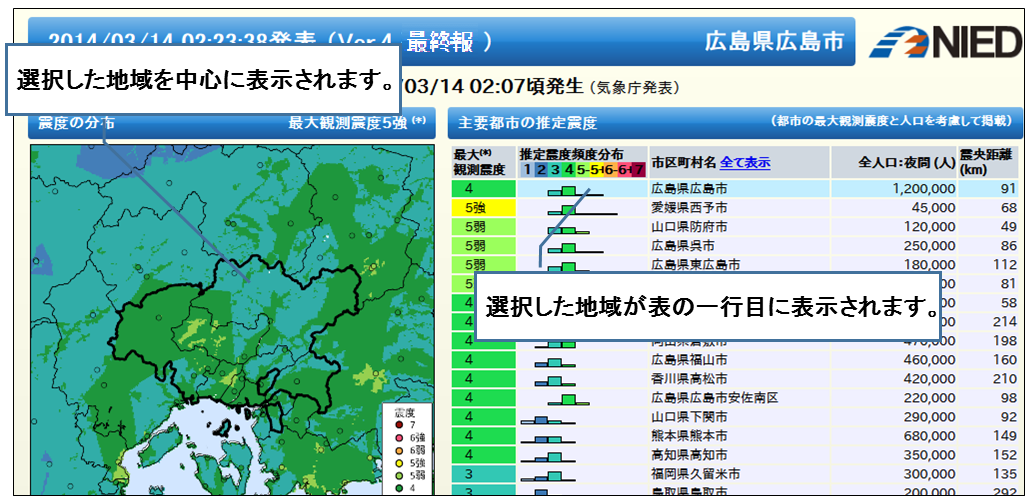

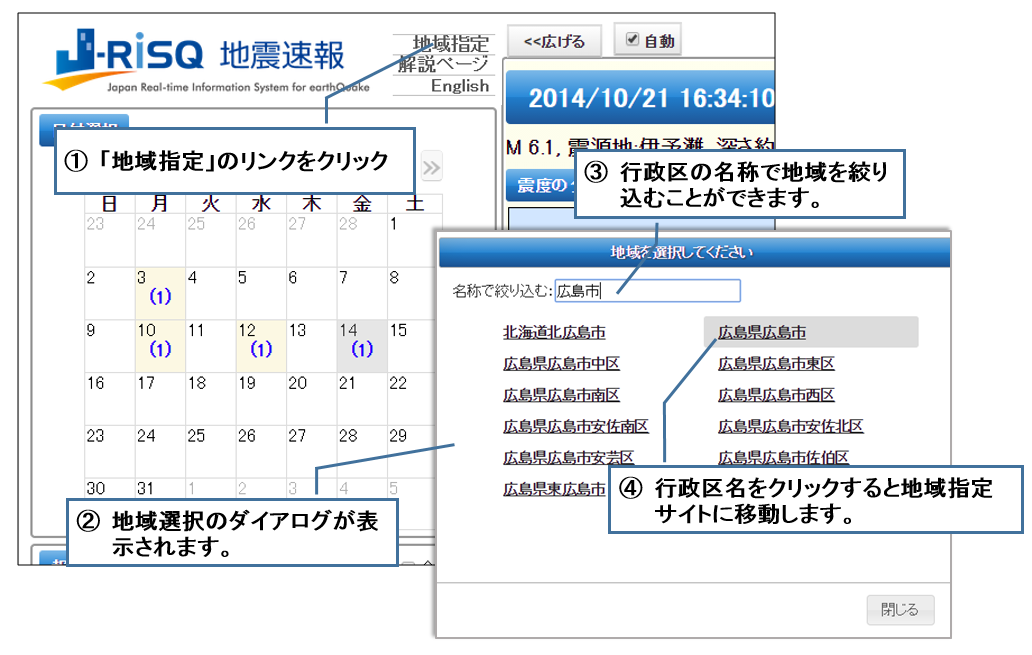

地域を指定しての利用

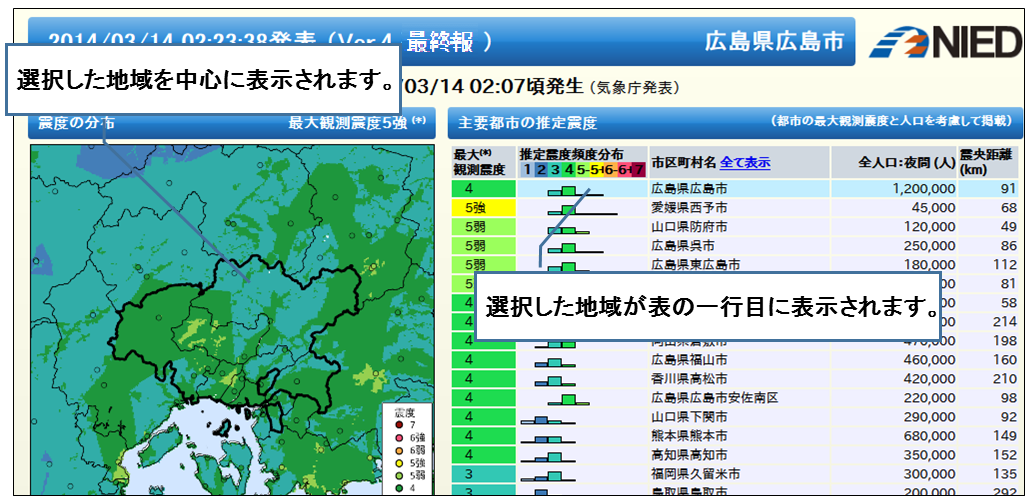

都道府県または市区町村を指定してJ-RISQ地震速報を表示することができます。

- 「震度の分布」地図や「行政区ごとの震度遭遇人口」地図が選択した地域を中心に表示されます。

選択した地域や周囲の状況をより詳細にご覧になることができます。

- 「主要都市の推定震度」表や「行政区毎の震度遭遇人口」表において、選択した地域の情報は表の一行目に表示されます。

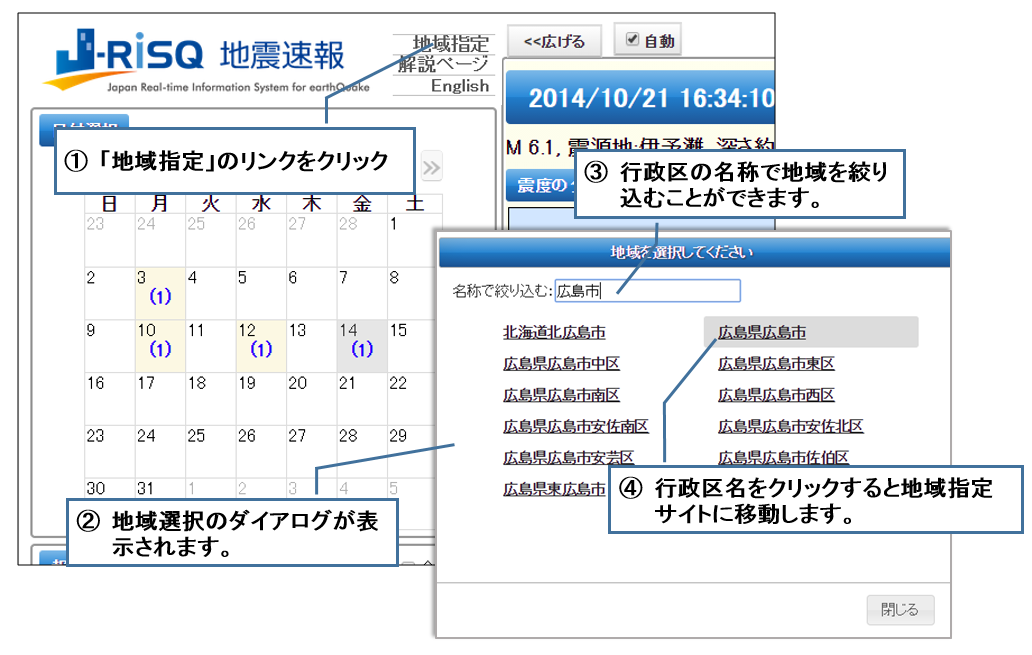

地域指定の利用方法

- J-RISQ 地震速報にアクセスします。

- ①画面左上の「地域指定」をクリックします。

- ②画面に地域選択のダイアログ表示されます。

- ③ダイアログ上部のテキストボックスに行政区名を入力することで、一覧の絞込みを行うことができます。

- ④一覧の中から行政区名をクリックすると、選択した行政区名のJ-RISQ地震速報が表示されます。

※ 総務省:全国地方公共団体コードが割り振られている全国の都道府県及び市区町村を地域として選択することができます。

※ 市区町村の合併や編入などによる行政区の変更が本サービスに反映されるまで時間がかかる場合があります。

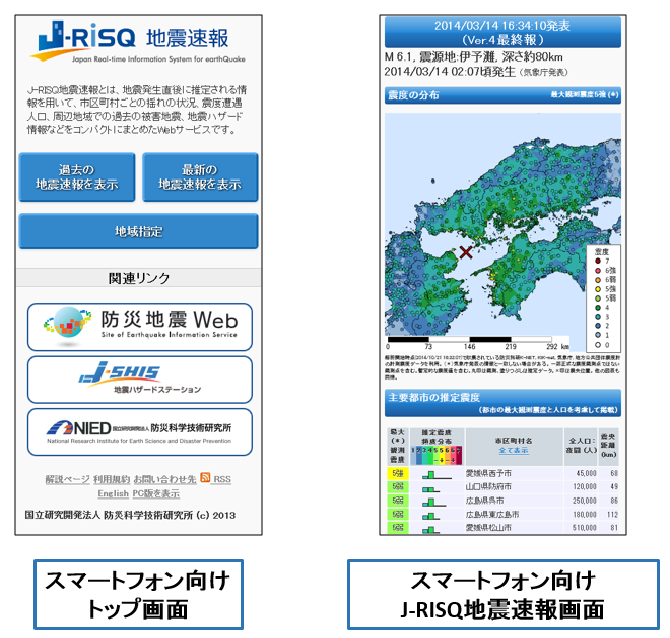

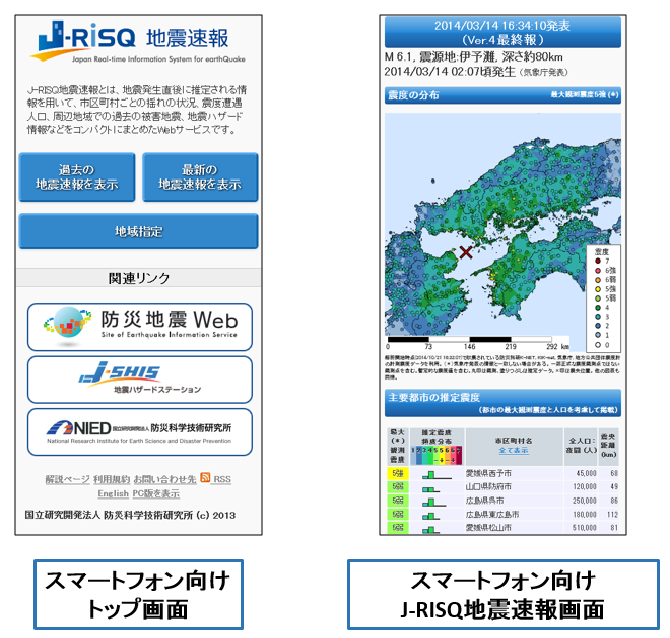

スマートフォンでの利用

スマートフォン(iPhone,Android)を利用してJ-RISQ 地震速報にアクセスすると、自動的にスマートフォン用のサイトが表示されます。

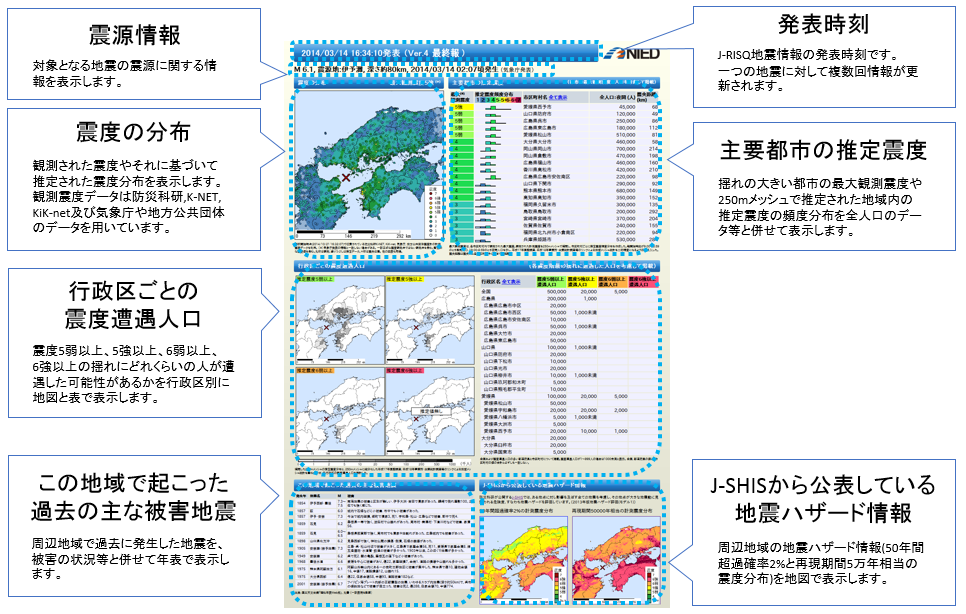

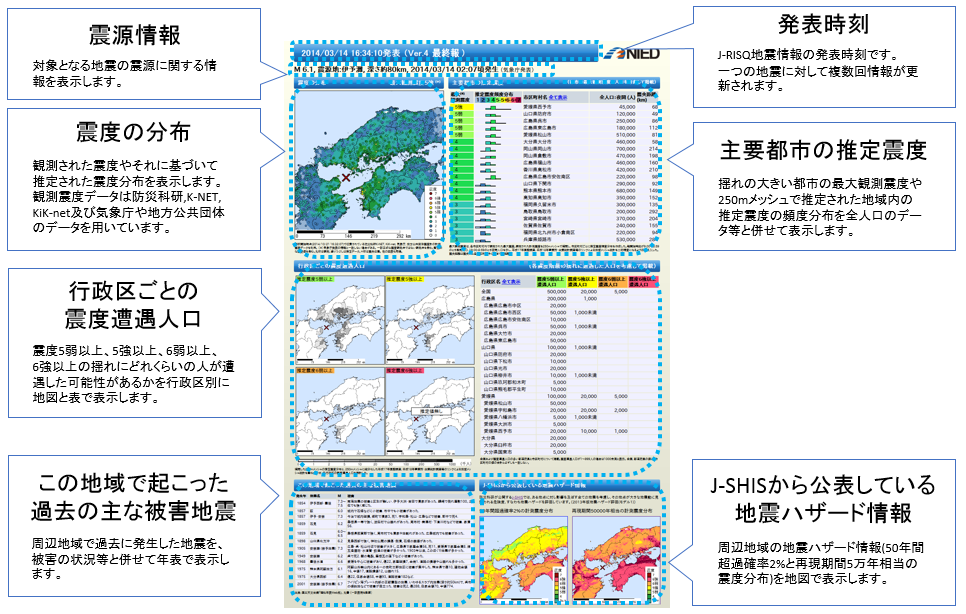

J-RISQ 地震速報の表示内容

J-RISQ地震速報作成処理の詳細

J-RISQシステムが、震度情報を受信してから地震速報を作成するまでの処理について説明します。

1. 報の生成

J-RISQシステム内で、震度情報を時間的にまとめる単位「報」の作成手順は以下の通り。

- 地震発生後、地震動が広がるにつれて、揺れを観測した地震計から震度データが時間的にばらばらに送信されてくる。

以下の震度データを利用。

- K-NET及びKiK-netの震度データ(10秒間の強震波形データから計算された値を含む)

- 地方公共団体と気象庁の震度データ

- 一定の時間範囲に、受信した計測震度2.5以上の観測点数が閾値(3点)を超過した場合、J-RISQシステムは報作成状態に遷移し(「トリガー」と呼ぶ)、

推定可能な報から計測震度分布推定・震度遭遇人口推定処理を開始する。

- 推定処理中にも、受信した震度データに対して、一定時間ごとに報を作成して蓄積する。

- 推定処理が終わり次第、蓄積した報の中で最新の報についてまた推定処理を開始する。

- 第1報は初めに震度データを受信してから多くの場合1分程度で出され、15分程度の間に3-5報程度の推定処理が実行される。

- 最終報(後述)以外の報は、計測震度0.5以上のデータのみを用いて推定する。

発表時刻

解析・集計処理が終了した時刻を表示する。過去に起こった地震については、J-RISQ地震速報システムが動作していたとしたら表示されたであろう時刻を表示する。

最終報

トリガー後、10分経過するとその時点で受信した全てのデータを用いて最後の推定を行い、「最終報」として配信する。

このとき、新しく震度データを受信してトリガーしている場合は最終報を作成せず、新しい地震の推定を行う。

2. 地震情報

報と関連すると思われる気象庁速報震源の情報を掲載する。

- 報推定終了時に震源情報を受信していない場合は「震源情報未確定」と記載する。

- 報推定終了時に複数の震源情報を受信した場合は、最後の震源情報を記載する。

- 通常地震発生後数分後に震源情報を受信するため、Ver.2-4の報から震源情報が記載されることが多い。

3. 「震度の分布」地図の作成

観測された震度データから、以下の方法で空間的に補間した震度分布を推定し、地図に描画する。

| 入力 | 出力 |

- 報の観測震度データ

- 表層地盤増幅率データ

- 平成27年12月14日までの地震

- J-SHIS250mメッシュ表層地盤増幅率(V2)

- 令和5年5月14日までの地震

- J-SHIS250mメッシュ表層地盤増幅率(V3)

- 令和7年4月15日までの地震

- J-SHIS250mメッシュ表層地盤増幅率(V4)

- 令和7年4月16日以降の地震

- J-SHIS250mメッシュ表層地盤増幅率(V4, V4.1)

|

250mメッシュ推定震度分布データ

|

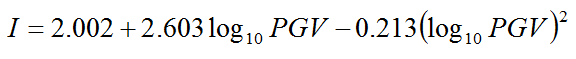

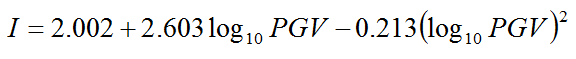

算出方法

- 藤本・翠川(2005)による計測震度(I)と地表最大速度(PGV)との関係式を用いて、計測震度を地表最大速度に変換する。

... (1)

... (1)

- 求めた地表最大速度から地表での増幅率(AF)を除することで、工学的基盤最大速度(PBV)を求める。

- 観測点直下の工学的基盤の最大速度(PBV)から、以下の方法で250mメッシュに空間補間する。

- 平成29年5月29日までの地震

- Delaunay三角形を用いた補間法(Shewchuk, 1996)を用いて補間する。

- 平成29年5月30日以降の地震

- 最終報以外の報

- Delaunay三角形を用いた補間法(Shewchuk, 1996)を用いて補間する。

- 最終報

※

- 250mメッシュとは(J-SHISによる解説)

- Delaunay三角形を用いた補間法の注意

- Delaunay三角形の高さをメッシュ中心位置でサンプリングするアルゴリズムなので、震度観測点(三角形の頂点)を含むメッシュがその震度値になるとは限らない。

- 観測点を含む凸包内部しか補間されない。

- 観測点配置とアルゴリズムのため、一部塗りつぶされない領域がある。

- 増幅率を乗じて地表最大速度を推定し、再び式(1)を用いて、震度の面的分布を算出する。

- 観測点が含まれるメッシュよりも地盤増幅率の大きいメッシュが近くにある場合は、観測値よりも大きい震度が推定されることがある。

地図の範囲作成基準

- 全国表示

- 使用した震度観測点位置と、震源位置が全て含まれる矩形を作成する。

- 矩形と中心が同じ正方形を作成する。辺の長さは最低2度とする。

- 地域指定

- 選択した行政区が中心に収まる範囲に拡大して表示する。

4. 「主要都市の推定震度」表の作成

主要な都市の観測震度と推定震度頻度分布を、最大観測震度と人口を考慮して表に掲載する。

掲載基準

- 計測震度が2.5以上の震度観測点を含む市区町村を抽出する。

※政令指定都市の区、23特別区は個別の市区町村として扱う。

- 観測計測震度が最大の市区町村、及び震度7を観測した市区町村をリストに加える。

- 人口が、各市区町村内の観測震度階毎の人口基準を上回る市区町村をリストに加える。

- リストが25行を超えたら、観測計測震度が大きいほうから25番目までの市区町村でリストを作成する。

- 人口基準テーブルを一段ずらして同じ操作を繰り返す。6回目までいったら終了してリストを作成する。

- 人口は有効数字二桁に四捨五入する。

- 震央距離は気象庁震央位置から市区町村の代表地点(市役所等の位置)までの距離を1km単位に四捨五入して掲載する。

- 市区町村内の最大観測計測震度値の順に上から並べて表に掲載する。

※地域指定を利用した場合は、観測計測震度に関わらず指定した市区町村の情報を一行目に掲載する。

表:人口基準テーブル

|

震度 |

| 3以上 |

4以上 |

5弱以上 |

5弱以上 |

5強以上 |

6弱以上 |

6強以上 |

| 1回目 |

500000 |

500000 |

500000 |

500000 |

200000 |

100000 |

50000 |

| 2回目 |

500000 |

500000 |

500000 |

200000 |

100000 |

50000 |

20000 |

| 3回目 |

200000 |

200000 |

200000 |

100000 |

50000 |

20000 |

10000 |

| 4回目 |

100000 |

100000 |

100000 |

50000 |

20000 |

10000 |

5000 |

| 5回目 |

50000 |

50000 |

50000 |

20000 |

10000 |

5000 |

2000 |

| 6回目 |

20000 |

20000 |

20000 |

10000 |

5000 |

2000 |

1000 |

推定震度頻度分布の作成方法

- 推定震度分布データから、ある行政区域に含まれるある震度階の250mメッシュ数を抽出する。複数の行政区域にまたがるメッシュの数は、面積比で按分する。

- 行政区域に含まれる全250mメッシュ数で除し、5%単位に切り上げて表示する。

250mメッシュ人口データの作成方法

| 入力 | 出力 |

平成17年度国勢調査人口データ(夜間人口)

平成18年度事業所統計・国勢調査リンクデータ(昼間人口)

※全て500mメッシュ人口データ

|

平成17年度250mメッシュ夜間人口データ

平成18年度250mメッシュ昼間人口データ

|

平成22年国勢調査に関する地域メッシュ統計(夜間人口)

平成22年国勢調査、平成21年経済センサス‐基礎調査等のリンクによる地域メッシュ統計(昼間人口)

※全て500mメッシュ人口データ

|

平成22年度250mメッシュ夜間人口データ

平成21年度250mメッシュ昼間人口データ

|

平成27年国勢調査に関する地域メッシュ統計(夜間人口)

平成27年国勢調査、平成26年経済センサス‐基礎調査等のリンクによる地域メッシュ統計(昼間人口)

※全て500mメッシュ人口データ

|

平成27年度250mメッシュ夜間人口データ

平成26年度250mメッシュ昼間人口データ

|

- 500mメッシュを4分割して250mメッシュにする。

- 500mメッシュの人口データを250mメッシュに等分配する。割り切れない場合はどれかのメッシュに割り当てる。

※平成27年度以降の夜間人口データおよび平成26年度以降の昼間人口データは陸域のない250mメッシュに人口を割り当てない。

5. 「行政区毎の震度遭遇人口」地図・表の作成

各震度階級以上の揺れに遭遇した人口を、行政区毎に表に掲載する。

| 入力 | 出力 |

- 250mメッシュ推定震度分布データ

- 250mメッシュ夜間人口データ

- 250mメッシュ昼間人口データ

|

行政区単位の震度遭遇人口データ

|

- ある計測震度以上の250mメッシュを抽出する。

- その250mメッシュに含まれる震度遭遇人口を抽出する。

- 報開始時刻が9:00:00-18:59:59の場合は昼間人口、それ以外は夜間人口を利用する。

- 平成27年12月15日以前の地震は、昼間人口は平成18年度、夜間人口は平成17年度のデータを利用する。

- 令和5年5月14日までの地震は、昼間人口は平成21年度、夜間人口は平成22年度のデータを利用する。

- 令和5年5月15日以降の地震は、昼間人口は平成26年度、夜間人口は平成27年度のデータを利用する。

- 行政区毎に震度遭遇人口を合計する。複数の行政区域にまたがるメッシュの人口は、面積比で按分する。

震度遭遇人口テーブルの掲載基準

- スコア=推定震度5弱以上の震度遭遇人口+

推定震度5強以上の震度遭遇人口*5+

推定震度6弱以上の震度遭遇人口*25+

推定震度6強以上の震度遭遇人口*125

を計算する。

- スコアが大きいほうから25番目までの行政区を掲載する。

※地域指定を利用した場合は、震度遭遇人口に関わらず指定した行政区の情報を一行目に掲載する。

- 表の震度遭遇人口値は、以下のように丸めて掲載する。

- 0→空欄

- 1-999→1000未満

- 1000-1399→1000

- 1400-3399→2000

- 3400-7000→5000

- 7000-13999→10000

- :

- 全国、都道府県の人口値は、各市町村の即値を合計してから丸めた値。

6. 「この地域で起こった過去の主な被害地震」表の作成

震源付近において、過去に起こった主な被害地震の規模と被害について、理科年表Web版(国立天文台)から転載する。

掲載の基準

- 震央位置が分かっており、気象庁震央位置から半径1度以内の地震を対象とする。

- M7以上の地震の場合は距離の条件を補正する。M9の場合は2.5度以内、M8の場合は1.5度以内の地震まで対象になる。

- 震源発生日が新しいほうから、表の高さが紙面を超過しない範囲でできるだけ多く掲載する。

- 一日に地震が複数回発生している場合は、一行で代表させる。

7. 「J-SHISから公表している地震ハザード情報」地図の作成

「震度の分布」地図で表示した範囲における地震ハザード情報地図をJ-SHISから転載する。出典を記載していない地図は、2012年版地震ハザード評価(モデル1)の地図である。

用語説明

- リアルタイム地震被害推定システム( J-RISQ「ジェイリスク」)

- 地震発生直後に全国に設置された強震計(強い揺れを測ることのできる地震計)等で観測される揺れの情報と、表層地盤の揺れやすさのデータや人口・建

物に関する情報等を用いて即時に被害状況を推定することを目指し、開発を進めているシステムです。

- 強震計

- 非常に強い地面の揺れまで振り切れることなく計測が可能な地震計であり、震度計などがこの仲間に含まれます。

防災科研では、二つの強震観測網(K-NETおよびKiK-net)を設置・運用しています。

- K-NET

- K-NET(Kyoshin Net:全国強震観測網)は防災科研が運用する全国を約20km 間隔で均質に覆う1,000 箇所以上の強震観測施設からなる強震観測網であり、

1996 年(平成8 年)6 月から運用を開始しています。

地震被害に直接結びつく地表の強震動を均質な観測条件で記録するために、

各観測施設は、一部の例外を除き統一した規格で建設され、自由地盤上(地表)に強震計が設置されています。

震度情報ネットワークの一部に組み入れられており、観測された震度は気象庁に送られ、

国や自治体の適切な初動体制の確立等に活用されるほか、テレビ等で地震直後に報道されます。

また、蓄積された強震記録はデータベース化され、地震防災等の様々な実務や研究に役立てることができます。

- KiK-net

- KiK-net(Kiban-Kyoshin Network:基盤強震観測網)は、

全国にわたる総合的な地震防災対策を推進するために、政府の地震調査研究推進本部が推進している「地震に関する基盤的調査観測計画」の一環として、

防災科研が高感度地震観測網(Hi-net)と共に整備した強震観測網です。KiK-netの観測施設は、全国約700 箇所に配置され、

各観測施設には観測用の井戸(観測井)が掘削されており、地表と地中(井戸底)の2 箇所に強震計が設置されているのが特徴です。

- 震度遭遇人口

- 一定レベル以上の震度にどれくらいの人が遭遇した可能性があるかを、

揺れの情報と人口分布の情報を組み合わせることで推定した人口情報です。

震度曝露人口と言われる場合もあります。

J-RISQ 地震速報では、地震の発生時刻を考慮して、昼間人口と夜間人口を使い分けて推定しています。

- 将来の揺れの超過確率

- 地震の発生確率とは違い、着目する地点において、その地点に影響を与える全て地震を考慮して、

一定期間内に少なくとも一回地震動の強さがあるレベルを超える確率のことです。

地図で表す場合、地震動の強さを指定して超過確率を表示させる場合と、

逆に超過確率を指定して対応する地震動の強さを表示させる場合があります。

- 地震ハザード情報

- ある地点に対して影響を及ぼす全ての地震を考慮して、その地点が大きな地震動に見舞われる危険度を評価した情報です。

地震ハザード情報は、地点ごとにハザードカーブとして得られます。

地点ごとに評価された地震ハザードをまとめることにより、地図として表現することも可能です。

地震ハザード評価においては、地震の発生および各地点の揺れの予測に含まれる不確定性の評価が重要です。

- J-SHIS

- 防災科研が開発・運用を行っている地震ハザードステーションの名前です。

地震調査研究推進本部地震調査委員会が作成した「全国地震動予測地図」を、

ウェブ上でわかりやすく閲覧することができます。

また、より専門的なデータの利活用が可能なよう地震動予測地図のデータや計算に用いた断層モデル、

地盤モデル等をダウンロードすることも可能です。

謝辞

本研究の一部は、総合科学技術・イノベーション会議の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)

「レジリエントな防災・減災機能の強化」(管理法人:JST)によって実施されました。

J-RISQ地震速報で用いている地方公共団体と気象庁の震度データにつきまして

は、気象庁より提供して頂いているものです。記して感謝致します。

... (1)

... (1)